お元気ですか?綾町に越して20余年、ゴールデンウィークはお茶摘みしている一福です。

綾町に越してきた当初、お世話になったおうちにたくさんのお茶の木。お茶摘みを手伝させてもらい、あれこれ調べているうちに、簡単な紅茶を作る方法を発見。この記事では、子どもでもできる紅茶の作り方をメインにご紹介します。柿の葉でもできるので、ぜひ一度やってみてください。

綾町のどこにお茶があるの?

綾町の少し古いご家庭には、よくお茶が植わっています。故 郷田實氏が町長だったころ、照葉樹であることと自家製のお茶をほんものセンターへの出品奨励から、苗木が配られたとか。

また、おもてなしに使うため、綾国際クラフトの城の植え込みにもお茶を採用したようです。

今でもゴールデンウィークには、チームを組み、持ち回りでお茶摘みをする地区があります。

お茶摘みをして紅茶を作ってみよう!

緑茶を作るのは、お茶摘み後すぐに火を入れなくてはなりません。それよりは、発酵(酸化)させて紅茶を作るほうが実は簡単なのです!

まずはお茶摘み準備!服装と道具を整えよう!

服装は最低限でも長袖長ズボン!

まずは、熱中症予防のために帽子は必須。また、ゴールデンウィークの頃はまだ小さいのですが、チャドクガがいる場合もあります。チャドクガが飛ばした毛に触れると発疹とかゆみが出るので、長袖・長ズボンの服装でしっかり防御しましょう。隙間を作らないのが重要なので、手ぬぐい、腕カバー、足カバーがあるとベスト。

参考 https://hiramatsu-cl.com/chadokuga/ 平松毉院【チャドクガに注意!】

お茶摘みと紅茶づくりの道具

- 買い物かごか持ち手付きビニール袋(お茶を摘みながら入れる)

- 大きいざる 梅干しを干すような平たい竹ざる(しょけ)があればベスト。

- 大きいざるが入る透明なビニール袋

- 電子レンジまたはフライパン

茶摘みをして紅茶を作ろう!

お茶摘み→しばらく放置→【揉む→放置】(繰り返し)→乾燥=紅茶の出来上がり

まずはお茶摘み!

緑茶のときは「一芯二葉」と先のほうだけを摘みます。紅茶の場合もこれでよいのですが、柔らかそうなら一芯二葉にこだわる必要はありません。透明感のある柔らかな若葉なら大丈夫です。

柿の若葉の場合は、小さめの柔らかいのを摘みましょう。

お茶の葉を揉んで発酵(酸化)させる

いよいよ紅茶を作っていきます。発酵の手順はたった3つ。

1、摘んだお茶の葉をザルにあけ、違う葉っぱや虫などがいないかチェック

2、お茶の葉で団子を作るように、手をこすり合わせて軽く揉む。

3、まんべんなく傷がついたら、ザルごとビニール袋に入れ、日当たりの良いところに放置。

4、3と4を繰り返す。

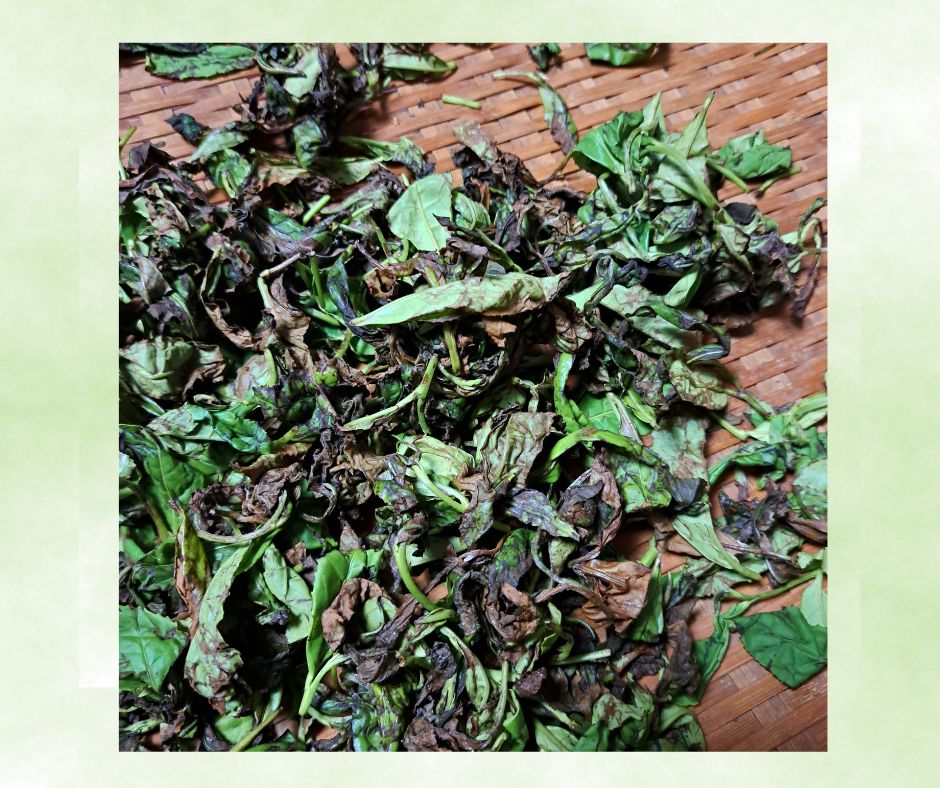

発酵は色と匂いで確認!

ゴールデンウィークごろの晴天だと、かなり早く発酵(酸化)が進みます。青臭い緑の匂いから、甘さを感じさせるグリーンフローラルの香りになり、優しい紅茶の香りへと変化していきます。葉の色も緑色から赤茶色に変化。

香りと色をを確認しながら、揉む→放置を繰り返し、自分好みの紅茶にします。まだ生ですが、少量をカップに入れて飲んでみてもよいでしょう。

上手な紅茶の入れ方は何よりも香りを逃がさないこと。カップで入れる時には、葉を入れて熱湯を注いだ後、すぐにお皿で蓋をしましょう。急須はとても便利です。

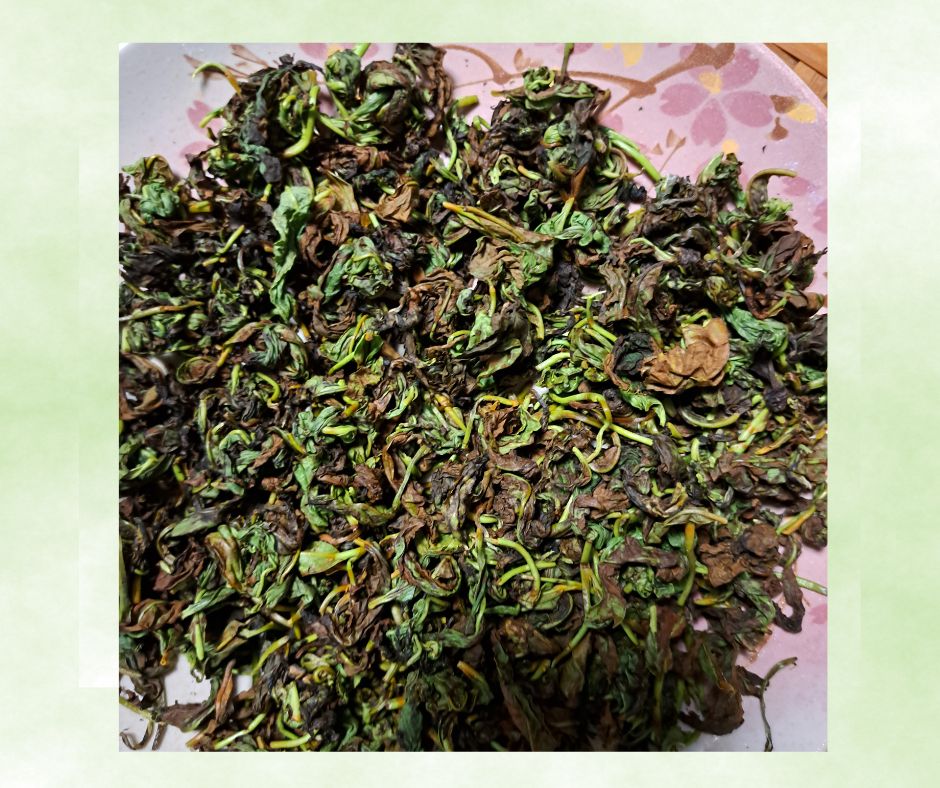

最後に発酵を止めて乾燥

発酵を止める火入れは好きなタイミングで行いましょう。発酵途中で現れるグリーンフローラルの香りにタイミングを合わせれば、高級烏龍茶に負けない半発酵茶ができます。熱を加えると葉が柔らかくなるので、揉んで小さくするとコンパクトになります。

電子レンジ

1,電子レンジに入る大きめのお皿に発酵した茶の葉をあまり重ならないように入れる。

2,30秒かけては、揉んで、混ぜて、広げるという作業を繰り返す。

3,ときどき皿の上で冷まして、カリカリになっていれば出来上がり。

フライパンで煎る

ほうじ茶の作り方と同じですが、油をひかないフライパンに発酵した茶葉を入れ、ごく弱火にかけて水分を飛ばすようにじっくり煎ります。

ほうじ茶のように少し香ばしい紅茶になります。

どちらも冷めたら、チャック付きの食品保存袋に乾燥剤と入れ、空気を抜いて保存しましょう。

ゴールデンウィーク中は綾町で森林セラピー&紅茶づくり体験

綾町の高台にある綾国際クラフトの城には、お茶がたくさん植わっています。ゴールデンウィーク頃のまちなか森林セラピーは、ここでお茶摘みをし、発酵させている間にすぐ近所の野首の森を散歩します。

5月4日のみどりの日は、「全国一斉Go to Forest!」に参加し、紅茶づくりをメインに行っています。

ご興味のある方は、一福のSNSをチェックしていてください!

2023年全国一斉Go to Forest!綾町の開催報告はこちら